ますいいYoutubeチャンネル

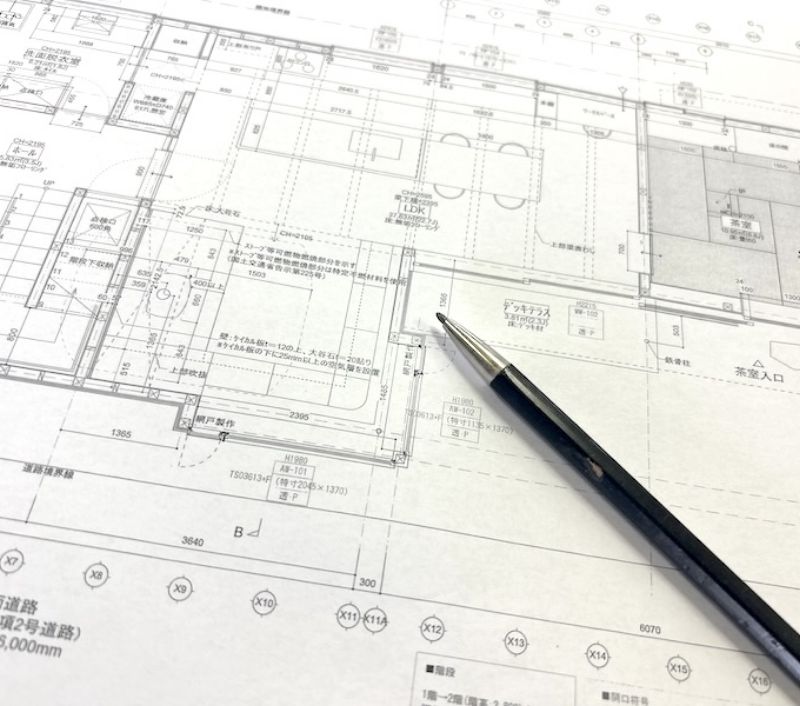

このチャンネルでは、家づくりやリフォームを考えている方に向けて、役立つ情報を発信しています。

デザインのポイント、素材について、家の性能、注文住宅の進め方についてなど、家づくりをする上での大切な情報を知ることができます。

もっと自由に家を造ろう

調和の取れた程よい空間 家は家族の生活する大切な場所です。

日本という文化の中で、伝統や既成概念にとらわれることなくこれからの日本の建築を作っていきたい。

これがますいいが日々考えていること。決して奇をてらうデザインをするのではなく、

住まいとして調和の取れたほどよい空間を作りたい。そのためにますいいでは次のような家造りをしていきます。

完成後の保証について

+ 住宅瑕疵担保責任保険

構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関しての10年間の瑕疵担保責任保険。

※ご希望により、最大20年まで延長可能なプランも今後選択いただける予定です。

+ 住宅完成保証制度

倒産などにより工事が中断した場合に、お施主様の負担を最小限にするために、住宅保証機構が損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。

※こちらの制度は任意加入となっております。

+ 地盤保証

一定の検査で出た結果に基づいて改良・施工した基礎が万一不同沈下により損害が発生した場合には、お引渡し日から10年間保証いたします。

※詳細は、ますいいのスタッフまでご相談ください。

お客様の声

masuii モデルハウス

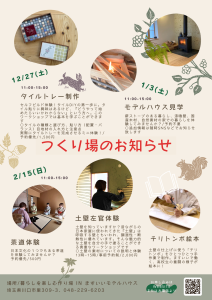

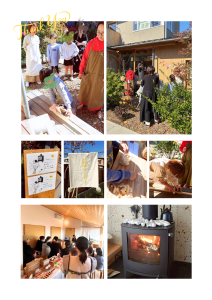

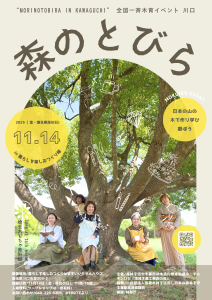

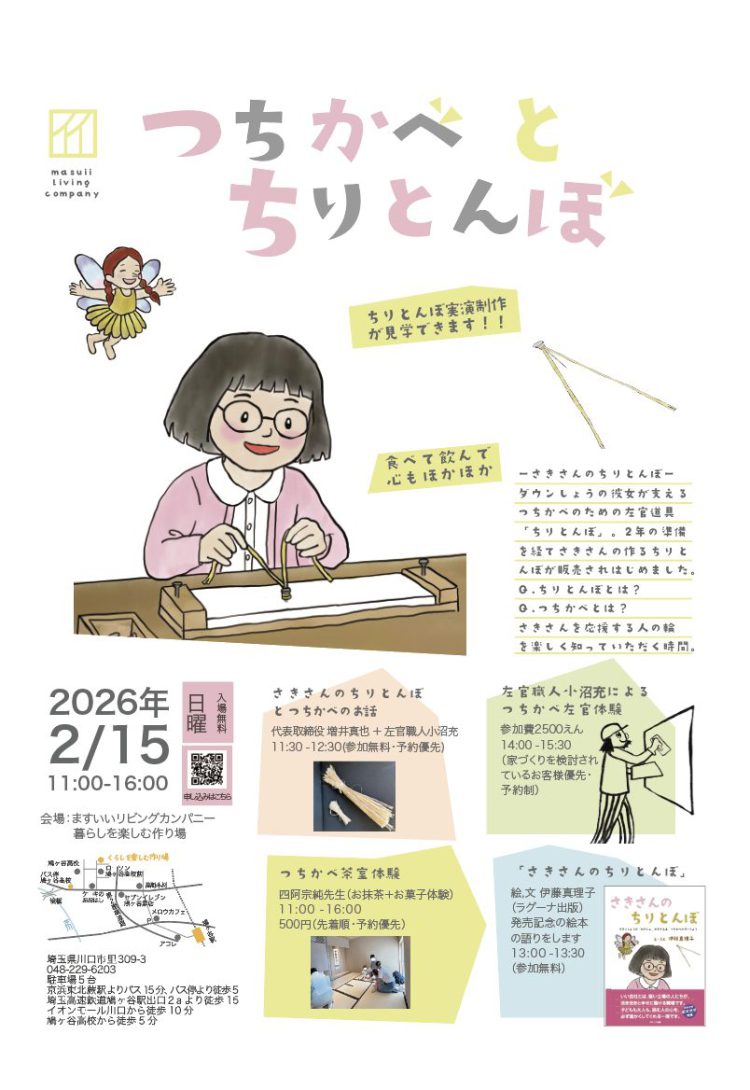

暮らしを楽しむ作り場

会社案内

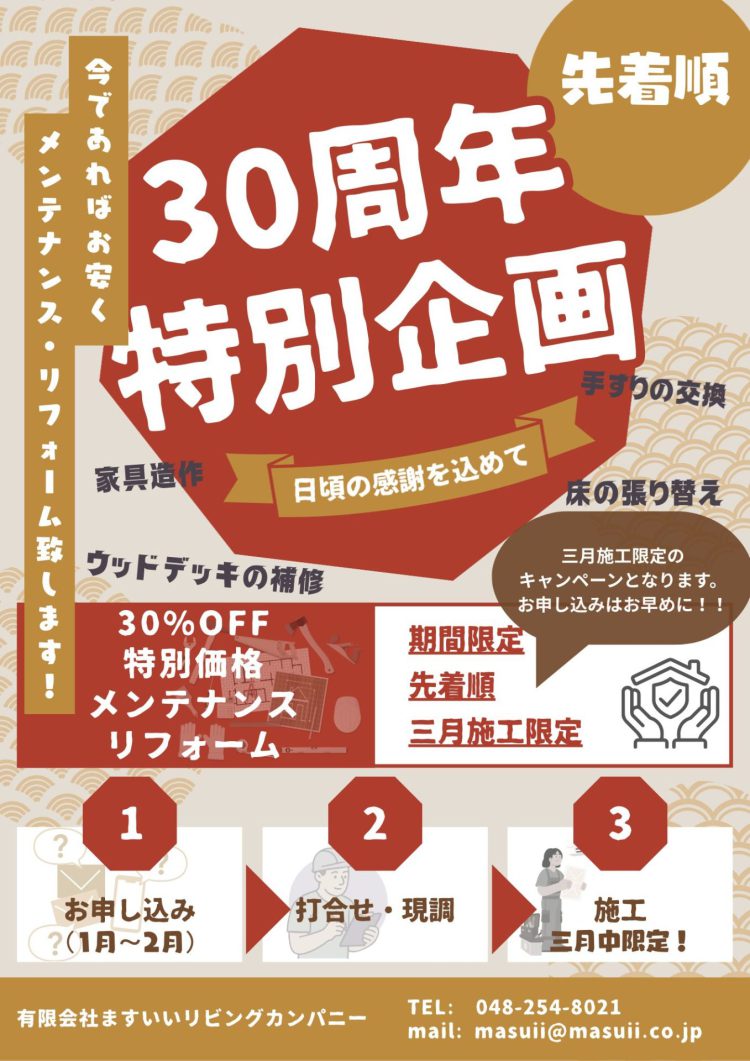

- 会社名

- 有限会社ますいいリビングカンパニー

- 創 立

- 平成5年3月24日

- 設 立

- 平成7年4月5日

- 資本金

- 2,000万円

- 会 長

- 増井千恵子

- 代表者

- 代表取締役 増井真也

- 所在地

- 埼玉県川口市中青木3-2-5

- 電話番号

- 048-254-8021

中 の 人

中 の 人